AKTUELLES

Geschichten, Neues & Mehr

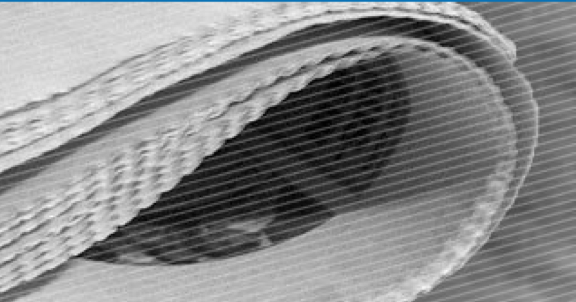

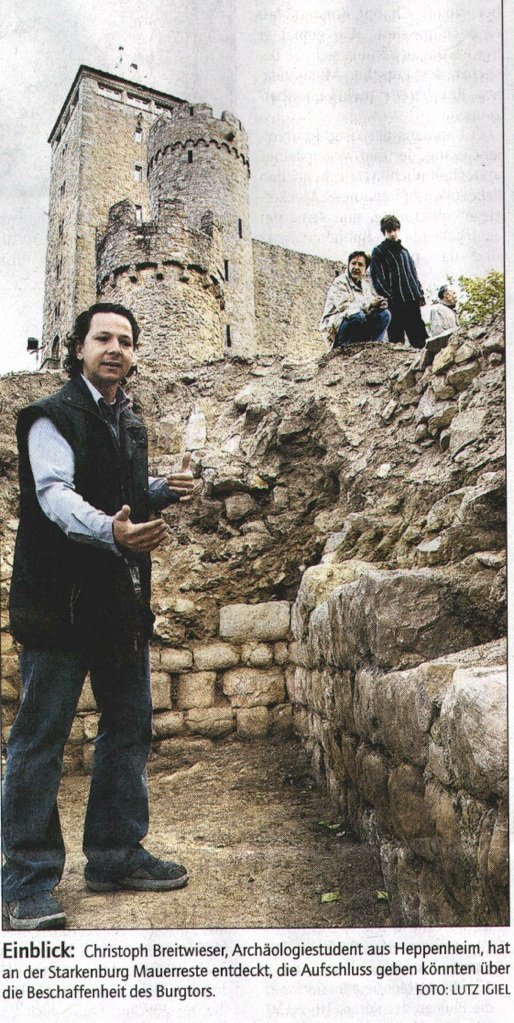

Christoph bei Ausgrabungen vor unserer Starkenburg

HEPPENHEIM. Einem Zufall ist es zu verdanken, dass neue Erkenntnisse über die Baugeschichte der Starkenburg ans Tageslicht kamen. Bei Erdarbeiten für die neue Telefon- und Stromleitung am Vorzwinger wurden Reste von altem Mauerwerk sichtbar. Wäre der angehende Archäologe Christoph Breitwieser (28) aus Heppenheim nicht neugierig geworden und hätte sich mit seinem Kommilitonen Christian Bodin (Frankfurt) und dem Doktoranden Markus Helfert (Bensheim) nicht in der Baugrube umgesehen, hätte der Hang keines seiner Geheimnisse preis gegeben. Das Mauerwerk, das die drei Fachleute der Vor- und Frühgeschichte entdeckten, könnte wichtige Erkenntnisse über die Burganlage geben, die der ganzen Region den Namen gegeben hat.

Breitwieser hat den Leiter der Außenstelle Darmstadt der archäologischen Denkmalpflege informiert. Holger Göldner war in der vergangenen Woche an Ort und Stelle. „Göldner bewertet unsere Befunde als etwas besonderes. Der Schnitt im Erdboden wird für Besucher, die während des Hessentags auf den Schlossberg kommen, zugänglich gemacht. Anschließend soll ein Konzept über das weitere Vorgehen in diesem Bereich erstellt werden“, so fasste Breitwieser das Ergebnis der Besichtigung zusammen.

Bevor Göldner in Heppenheim war, hatte Breitwieser seine Entdeckung bereits Bürgermeister Ulrich Obermayr sowie dem Leiter des Stadtmuseums, Ulrich Lange, und Museumsmitarbeiterin Lucia Frank gezeigt. Lange hätte es am liebsten, dass die Freilegung des alten Gemäuers der Auftakt ist zu einer richtigen Ausgrabung. „Bisher habe wir nicht gegraben, sondern nur dokumentiert, was vom Bagger freigelegt wurde“, so beschrieb Breitwieser das, was er mit Helfert und Bodin unternommen hat.

Doch schon während dieser Konservierung haben die drei mit ihrer Arbeit die vielen Touristen neugierig gemacht, die vor allem am Wochenende auf die Starkenburg kommen. Dass die im elften Jahrhundert gebaute Burganlage nicht ihrer Bedeutung entsprechend präsentiert wird, wird immer wieder kritisiert. „Die Starkenburg ist nur aus der Ferne schön“, so formulierte es eine Besucherin, die bemängelte, dass auf dem Schlossberg nirgendwo Hinweisschilder oder Schautafeln geschweige denn ein Modell zu sehen sind. Das Modell, das die Burg in ihrer letzten Ausbaustufe zeigt, steht im städtischen Museum im Kurmainzer Amtshof. Das aber wissen wiederum die Besucher nicht, die sich vom Blick auf die Burg angezogen fühlen und auf den Schlossberg kommen.

Zurück zu den Überlegungen, die Breitwieser, Lange und Lucia Frank an der Baugrube angestellt haben. Breitwieser geht davon aus, dass im Verlauf einer Grabung neue Erkenntnisse gewonnen werden können über die Beschaffenheit der Wehranlagen im Eingangsbereich. Fest steht, dass die heutige Zufahrt zum Burghof nicht identisch ist mit dem Haupteingangstor. Breitwieser geht davon aus, dass die Reste des Mauerwerks, die er entdeckt hat, aus dem frühen 18. Jahrhundert stammen, also aus der letzten Ausbauphase.

Als sicher gilt, dass die Höhenburg, die 1065 in Windeseile zur Verteidigung des Klosters Lorsch gegen den aufdringlichen Bremer Bischof Adalbert gebaut wurde, nicht viel mehr war als ein provisorischer Stützpunkt in strategisch hervorragender Lage. Erst im Laufe der darauf folgenden Jahrhunderte wurde durch An- und Umbauten die heutige Form erreicht. Selbst im 20. Jahrhundert kam es mit der Sprengung des Bergfrieds und dem Bau der Jugendherberge zu gravierenden Veränderungen der Bausubstanz.

Ebenso bruchstückhaft wie die Funde des Heppenheimer Archäologiestudenten sind die Erkenntnisse über die Baugeschichte.

Bürgermeister und die Fachleute aus dem Stadtmuseum sind sich darüber im Klaren, dass das Geld für umfangreiche Ausgrabungen nicht leicht zu beschaffen sein wird. Und selbst wenn sich Sponsoren fänden: Er gibt kaum Archäologen, die dafür Zeit hätten. Dass auf dem Klostergelände in Lorsch Studenten aus Bamberg aktiv sind, ist ein Glücksfall für die Forschung.

Ein Vorbild für ein Forschungsprojekt in Heppenheim könnte die Burgruine Tannenberg hoch über Seeheim sein: Dort engagieren sich seit 30 Jahren Mitglieder des Heimat- und Verschönerungsvereins. Der kommunale Bauhof stellt Material und Gerät zur Verfügung. Angeleitet werden die Hobby-Archäologen vom Bensheimer Professor Norbert Wand, einem Experten für mittelalterliche Grabungen. Die Vereinsmitglieder haben unter Wands Aufsicht historische Bausubstanz erhalten und unter anderem die Grundmauern einer alten Kapelle freigelegt. Während der Grabungen wurde die älteste in Deutschland bekannte Handfeuerwaffe gefunden.

Falls es gelingen sollte, Ausgrabungen auf der Starkenburg als Zukunftsprojekt mit Unterstützung eines Heppenheimer Vereins in die Wege zu leiten, könnte diese Art bürgerschaftlichen Engagements nicht nur Geld sparen, sondern die Burg im Bewusstsein der Bevölkerung stärker verankern.

„Die Bedeutung der Starkenburg darf nicht unterschätzt werden“, so Ulrich Lange. Er verwies darauf, dass ohne die Schutzburg das Kloster Lorsch im Mittelalter nicht zum kulturellen und politischen Dreh- und Angelpunkt in Mitteleuropa aufgestiegen wäre. Prinzipiell hätte die Starkenburg ein Teil des in der Unesco-Liste eingetragenen Weltkulturerbes sein können.

Christoph Breitwieser untersucht Vergangenheit der Starkenburg

Dienstag, 24. August 2004